6 апреля 2022 года в 12:42

Какие инструменты использовались в СССР для ликвидации беспризорности?

Начало лета 1935 года в Союзе было ознаменовано принятием законодательного акта, призванного решить проблему беспризорных детей.

Детство, которого не было

Смотреть все фото в галерее

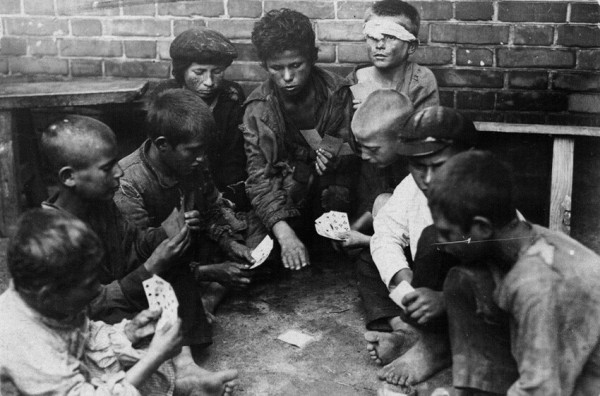

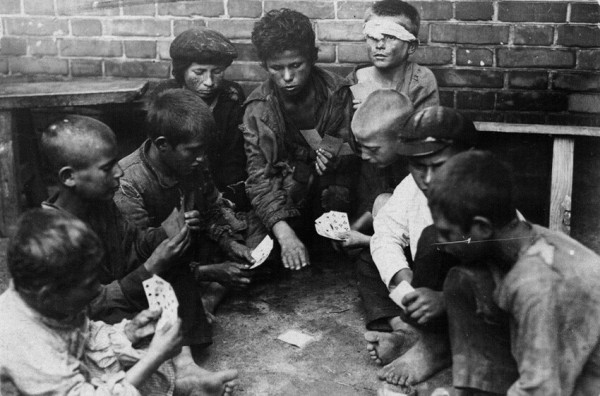

Первая мировая и Гражданская войны оставили после себя не только последствия кровавой жатвы, но и сломанные судьбы детей, которым так и не суждено было прожить эту самую прекрасную и беззаботную пору жизни.

Детвора разных возрастов сотнями бродила по обескровленной и разрушенной стране, пытаясь добыть немного еды и найти более или менее подходящее для ночлега место. Точные данные установить невозможно, а в соответствии с разными источниками они очень разнятся и составляют от 4,5 до 7 млн человек.

×

Для совсем ещё молодой страны решение проблемы беспризорных детей стало одной из приоритетных задач. И на это были брошены все силы. Вопрос курировал лично Ленин, а реализацией декрета о создании Совета по защите детей занимался нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Активное участие принимали профсоюзные и партийные организации и отдельные граждане. Образовательная система формировала специальные органы, курирующие вопросы поиска и постановки на учёт детей, оставшихся без надзора и попечительства.

Нет беспризорности!

Одновременно с этим начали активно строить интернаты разного типа - коммуны, колонии, детские дома и городки и т.д. На 1921 год приёмники-распределители, которых по стране насчитывалось порядка 200, пропускали от 50 до 100 ребят ежедневно.

Активно внедряли и использовали такие формы работы как патронат, опека, усыновление. Специальные общества - "Друзья детей" создавали приюты, ночлежки, лагеря, мастерские и рабочие площадки. Понятно, что потенциала и ресурсов у государства не хватало. Но на момент 1925 года в стране насчитывалось 880 детских городков, 420 трудовых коммун и 280 детдомов.

Искоренили?

Официально считается, что беспризорность как явление была устранена в середине 1930-х. Но это если рассматривать вопрос в глобальном понимании. Отдельные случаи продолжали фиксироваться. И, соответственно, говорить о завершении работы в этом направлении было ещё рано.

Трудности, с которыми власти столкнулись в процессе, отражены в литературных произведениях и экранизациях некоторых из них. Наиболее известные это "Путёвка в жизнь" режиссёра Николая Экка (1931) и "Республика ШКИД" режиссёра Геннадия Полоки (1966).

Предложение снять "Путёвку в жизнь" внёс педагог Антон Макаренко, известный собственной методикой перевоспитания беспризорников на основе трудовой колонии. В ней он разбил воспитанников на группы и занял самостоятельным обустройством своего быта.

Непрожитое детство

Не успела жизнь более или менее войти в нормальное русло, как страна столкнулась с новым испытанием - Великой Отечественной войной. После её завершения количество беспризорных детей составляло по официальным данным более 600 тысяч.

Работа в этом направлении продолжилась с учётом уже имеющегося опыта. Открывались детские дома, том числе при промышленных предприятиях и колхозах. Ещё во время войны на освобожденных территориях запускали работу ремесленных, нахимовских и суворовских училищ, где дети получали образование и профессию.

Даже в страшные и суровые военные годы забота о детях - особенно уязвимом слое, оставшемся без защиты, осуществлялась, что позволило сохранить множество жизней и воспитать из беспризорников полноценных достойных членов общества.

Первая мировая и Гражданская войны оставили после себя не только последствия кровавой жатвы, но и сломанные судьбы детей, которым так и не суждено было прожить эту самую прекрасную и беззаботную пору жизни.

Детвора разных возрастов сотнями бродила по обескровленной и разрушенной стране, пытаясь добыть немного еды и найти более или менее подходящее для ночлега место. Точные данные установить невозможно, а в соответствии с разными источниками они очень разнятся и составляют от 4,5 до 7 млн человек.

Для совсем ещё молодой страны решение проблемы беспризорных детей стало одной из приоритетных задач. И на это были брошены все силы. Вопрос курировал лично Ленин, а реализацией декрета о создании Совета по защите детей занимался нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Активное участие принимали профсоюзные и партийные организации и отдельные граждане. Образовательная система формировала специальные органы, курирующие вопросы поиска и постановки на учёт детей, оставшихся без надзора и попечительства.

Одновременно с этим начали активно строить интернаты разного типа - коммуны, колонии, детские дома и городки и т.д. На 1921 год приёмники-распределители, которых по стране насчитывалось порядка 200, пропускали от 50 до 100 ребят ежедневно.

Активно внедряли и использовали такие формы работы как патронат, опека, усыновление. Специальные общества - "Друзья детей" создавали приюты, ночлежки, лагеря, мастерские и рабочие площадки. Понятно, что потенциала и ресурсов у государства не хватало. Но на момент 1925 года в стране насчитывалось 880 детских городков, 420 трудовых коммун и 280 детдомов.

Официально считается, что беспризорность как явление была устранена в середине 1930-х. Но это если рассматривать вопрос в глобальном понимании. Отдельные случаи продолжали фиксироваться. И, соответственно, говорить о завершении работы в этом направлении было ещё рано.

Трудности, с которыми власти столкнулись в процессе, отражены в литературных произведениях и экранизациях некоторых из них. Наиболее известные это "Путёвка в жизнь" режиссёра Николая Экка (1931) и "Республика ШКИД" режиссёра Геннадия Полоки (1966).

Предложение снять "Путёвку в жизнь" внёс педагог Антон Макаренко, известный собственной методикой перевоспитания беспризорников на основе трудовой колонии. В ней он разбил воспитанников на группы и занял самостоятельным обустройством своего быта.

Не успела жизнь более или менее войти в нормальное русло, как страна столкнулась с новым испытанием - Великой Отечественной войной. После её завершения количество беспризорных детей составляло по официальным данным более 600 тысяч.

Работа в этом направлении продолжилась с учётом уже имеющегося опыта. Открывались детские дома, том числе при промышленных предприятиях и колхозах. Ещё во время войны на освобожденных территориях запускали работу ремесленных, нахимовских и суворовских училищ, где дети получали образование и профессию.

Даже в страшные и суровые военные годы забота о детях - особенно уязвимом слое, оставшемся без защиты, осуществлялась, что позволило сохранить множество жизней и воспитать из беспризорников полноценных достойных членов общества.

Детство, которого не было

Смотреть все фото в галерее

Первая мировая и Гражданская войны оставили после себя не только последствия кровавой жатвы, но и сломанные судьбы детей, которым так и не суждено было прожить эту самую прекрасную и беззаботную пору жизни.

Детвора разных возрастов сотнями бродила по обескровленной и разрушенной стране, пытаясь добыть немного еды и найти более или менее подходящее для ночлега место. Точные данные установить невозможно, а в соответствии с разными источниками они очень разнятся и составляют от 4,5 до 7 млн человек.

×

Для совсем ещё молодой страны решение проблемы беспризорных детей стало одной из приоритетных задач. И на это были брошены все силы. Вопрос курировал лично Ленин, а реализацией декрета о создании Совета по защите детей занимался нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Активное участие принимали профсоюзные и партийные организации и отдельные граждане. Образовательная система формировала специальные органы, курирующие вопросы поиска и постановки на учёт детей, оставшихся без надзора и попечительства.

Нет беспризорности!

Одновременно с этим начали активно строить интернаты разного типа - коммуны, колонии, детские дома и городки и т.д. На 1921 год приёмники-распределители, которых по стране насчитывалось порядка 200, пропускали от 50 до 100 ребят ежедневно.

Активно внедряли и использовали такие формы работы как патронат, опека, усыновление. Специальные общества - "Друзья детей" создавали приюты, ночлежки, лагеря, мастерские и рабочие площадки. Понятно, что потенциала и ресурсов у государства не хватало. Но на момент 1925 года в стране насчитывалось 880 детских городков, 420 трудовых коммун и 280 детдомов.

Искоренили?

Официально считается, что беспризорность как явление была устранена в середине 1930-х. Но это если рассматривать вопрос в глобальном понимании. Отдельные случаи продолжали фиксироваться. И, соответственно, говорить о завершении работы в этом направлении было ещё рано.

Трудности, с которыми власти столкнулись в процессе, отражены в литературных произведениях и экранизациях некоторых из них. Наиболее известные это "Путёвка в жизнь" режиссёра Николая Экка (1931) и "Республика ШКИД" режиссёра Геннадия Полоки (1966).

Предложение снять "Путёвку в жизнь" внёс педагог Антон Макаренко, известный собственной методикой перевоспитания беспризорников на основе трудовой колонии. В ней он разбил воспитанников на группы и занял самостоятельным обустройством своего быта.

Непрожитое детство

Не успела жизнь более или менее войти в нормальное русло, как страна столкнулась с новым испытанием - Великой Отечественной войной. После её завершения количество беспризорных детей составляло по официальным данным более 600 тысяч.

Работа в этом направлении продолжилась с учётом уже имеющегося опыта. Открывались детские дома, том числе при промышленных предприятиях и колхозах. Ещё во время войны на освобожденных территориях запускали работу ремесленных, нахимовских и суворовских училищ, где дети получали образование и профессию.

Даже в страшные и суровые военные годы забота о детях - особенно уязвимом слое, оставшемся без защиты, осуществлялась, что позволило сохранить множество жизней и воспитать из беспризорников полноценных достойных членов общества.

Первая мировая и Гражданская войны оставили после себя не только последствия кровавой жатвы, но и сломанные судьбы детей, которым так и не суждено было прожить эту самую прекрасную и беззаботную пору жизни.

Детвора разных возрастов сотнями бродила по обескровленной и разрушенной стране, пытаясь добыть немного еды и найти более или менее подходящее для ночлега место. Точные данные установить невозможно, а в соответствии с разными источниками они очень разнятся и составляют от 4,5 до 7 млн человек.

Для совсем ещё молодой страны решение проблемы беспризорных детей стало одной из приоритетных задач. И на это были брошены все силы. Вопрос курировал лично Ленин, а реализацией декрета о создании Совета по защите детей занимался нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Активное участие принимали профсоюзные и партийные организации и отдельные граждане. Образовательная система формировала специальные органы, курирующие вопросы поиска и постановки на учёт детей, оставшихся без надзора и попечительства.

Одновременно с этим начали активно строить интернаты разного типа - коммуны, колонии, детские дома и городки и т.д. На 1921 год приёмники-распределители, которых по стране насчитывалось порядка 200, пропускали от 50 до 100 ребят ежедневно.

Активно внедряли и использовали такие формы работы как патронат, опека, усыновление. Специальные общества - "Друзья детей" создавали приюты, ночлежки, лагеря, мастерские и рабочие площадки. Понятно, что потенциала и ресурсов у государства не хватало. Но на момент 1925 года в стране насчитывалось 880 детских городков, 420 трудовых коммун и 280 детдомов.

Официально считается, что беспризорность как явление была устранена в середине 1930-х. Но это если рассматривать вопрос в глобальном понимании. Отдельные случаи продолжали фиксироваться. И, соответственно, говорить о завершении работы в этом направлении было ещё рано.

Трудности, с которыми власти столкнулись в процессе, отражены в литературных произведениях и экранизациях некоторых из них. Наиболее известные это "Путёвка в жизнь" режиссёра Николая Экка (1931) и "Республика ШКИД" режиссёра Геннадия Полоки (1966).

Предложение снять "Путёвку в жизнь" внёс педагог Антон Макаренко, известный собственной методикой перевоспитания беспризорников на основе трудовой колонии. В ней он разбил воспитанников на группы и занял самостоятельным обустройством своего быта.

Не успела жизнь более или менее войти в нормальное русло, как страна столкнулась с новым испытанием - Великой Отечественной войной. После её завершения количество беспризорных детей составляло по официальным данным более 600 тысяч.

Работа в этом направлении продолжилась с учётом уже имеющегося опыта. Открывались детские дома, том числе при промышленных предприятиях и колхозах. Ещё во время войны на освобожденных территориях запускали работу ремесленных, нахимовских и суворовских училищ, где дети получали образование и профессию.

Даже в страшные и суровые военные годы забота о детях - особенно уязвимом слое, оставшемся без защиты, осуществлялась, что позволило сохранить множество жизней и воспитать из беспризорников полноценных достойных членов общества.

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:

Смотри также